年末年始に実家へ帰ると、「あれ、こんなにモノがあったかな?」と感じることはありませんか。

床や階段に物が置かれ、つまづきそうでヒヤッとしたり、探し物をしている時間が増えたり、昔とは少し違う“暮らしの変化”に気づくこともあるかもしれません。

そんな時こそ、実家の片づけを始めるチャンスです。

一気にやらなくても大丈夫。

手放しやすいアイテムから始めれば、親の気持ちにも寄り添いながらスムーズに進められます。

今回は、実家の片づけで「整理しやすい5つのアイテム」をご紹介します。

目次

年末は「実家の片づけ」を始める絶好のタイミング

家族が集まりやすい時期だからこそ、“一緒に”見直すチャンスです。

まずは、何よりも高齢の親が安心して暮らせることを優先に。

片づけはモノを減らすことが目的ではなく、転倒を防いだり、探し物のストレスを減らしたり、毎日を少しでも心地よく過ごせるように整えることです。

「きれいにするため」ではなく、

「これからも安全に暮らしてほしいから」

そんな気持ちから始めると、自然と穏やかに進められます。

どこから始める?実家の片づけは“手放しやすいモノ”から

成功のコツは、「思い出の品」ではなく「判断しやすいモノ」から手をつけること。

思い出の品は、感情が強く結びついているため、「捨てる・残す」の判断に時間がかかり、片づけが止まってしまうことがよくあります。

まずは、壊れたものや期限切れの調味料など、役割が終わっているモノや感情があまり動かないモノから取りかかるのがポイント。

判断しやすいモノで「できた」という小さな達成感を積み重ねると、そのあとで“思い出の品”にも自然と向き合いやすくなります。

実家の片づけで整理しやすいアイテム5選

古いタオル・シーツ類

使い古しや重複が多く、「もう役目を終えた」と判断しやすいアイテム。

リユース(雑巾など)できると納得して手放せます。

食器棚の奥の食器

長年使っていないもの、重いもの、ヒビが入っていたり欠けていて危ないもの、人数が合わないセットが眠っていることも。

実際には、毎日使う食器はほとんど決まっている方が多く、それ以外のものは“いつか使うかも”としまい込まれたままになりがちです。

「最近使ったかどうか」で判断すると迷いにくいです。

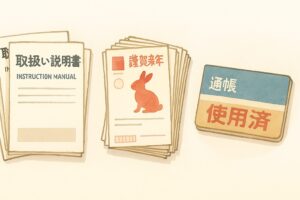

古い書類・現物がない取扱説明書・古い年賀状や使用済みの古い通帳

現物がない取扱説明書、解約済みの保険書類や古い公共料金の書類などは、見ればすぐに不要と分かるものが多いです。

また、長年たまった年賀状や、もう使っていない古い通帳も“もう確認することがない紙類”として見直しやすいアイテム。

思い出として残したい年賀状は直近2年など、「残す期限を決める」ことで整理しやすくなります。

靴・衣類・バッグ類

使用頻度の変化がはっきりしているため、区別しやすいカテゴリーです。

高齢になると、着心地や脱ぎ着のしやすさ、動きやすさ、そして顔色がよく見える色など、年齢と共に好みが変わっていくものです。

着てみて肩が凝るような洋服はすぐに手放すことができるでしょう。

カバンは高齢になると“軽さ”が大切。

どんなにデザインが気に入っていても、重いバッグは外出の負担になり、使う機会が減ってしまいます。

軽くて持ちやすいバッグを残し、重いものは思い切って見直すと、外出への意欲も自然と戻ってくることがあります。

靴は“歩きやすさ”が一番。

痛い・重い・歩きづらい靴は転倒リスクにもつながるため、「もう履かない」と判断しやすいアイテムです。

期限切れの食品

最も判断が早いエリア。

安全面から見ても優先度が高く、短時間で成果が見えやすいです。

実家の片づけは“モノを減らす”より“これからの暮らしを整える”ことが一番の目的

手放すことよりも、残す理由を一緒に見つけていく。

それが、心に優しい片づけです。

親世代は、物を大切にする時代を生きてきたため、手放すことに慣れておらず、どうしても躊躇しがちです。それは、決して悪いことではなく、時代背景や生き方そのものが違うのです。

もしも、あなた(子ども)が

「これ、私が使いたい!」と言ってくれたら、それはきっと、親にとって最高の喜びになります。

“大切にしてきたモノが、次の世代に受け継がれる”という安心感が生まれるからです。

実家の片づけは、“親の過去を否定する作業”ではなく、家族の思い出を未来につなぐ時間。

年末のこのタイミングに、あなたの「やさしい一言」から、新しい整理の一歩を始めてみませんか?

年末ご予約受付中

Needs Tokyoでは、年末は特別に「実家の片づけ・生前整理」のご予約を受付中です。

「どこから始めたらいいかわからない」

「親にどう切り出せばいいか迷う」など、

お気持ちに寄り添いながら、一緒に整理を進めます。

👉 今ご相談いただくと、年内に1回目の訪問が可能です。

→ [LINE公式アカウント] からお気軽にどうぞ。

📱 公式LINEで無料相談受付中!