生前整理や片付けのお仕事ブログが中心ですが、今日は久しぶりに子育てのことを書いてみたいと思います。

このたび、小学5年生の娘が 数学検定準2級(高校数学Ⅰ・数学Aレベル) に合格しました。

これまでの小さな積み重ねが報われたなと、ホッとしました。

目次

小さな頃から外遊びが日課の毎日

幼少期の娘はとにかく外が大好きで、午前と午後、1日2回公園へ行くのが当たり前でした。

泥だらけになる日も頻繁で、わたしも洗濯物と格闘しながら一緒に走り回っていました。

休日は東京だけでなく、早朝から埼玉・神奈川・千葉の大型公園や動植物園へ遠征、ほとんど制覇したと思います。

父親が休みの少ない職種のため、母であるわたしがほとんどの育児を担いながら、全力で遊びに付き合いました。

体を使い、自然の中で自由に動き、試して、また挑戦する日々。雨の日でもかっぱを着て満足するまで遊んでいました。

この体験が、集中力や根気の土台を作ってくれたのかもと思っています。

家遊びは「パズル」と「おままごと」

家の中では、パズルやおままごとが好きでした。

パズルは“形を読む力”や“空間認識力”を養い、

おままごとは“想像力”や“言葉の世界”を育ててくれる遊び。

シンプルですが、深くて豊かな遊びだと思います。

パズルは、毎回逆さまにして取り組んでいました。

そして…とにかく本が好きな子に育った

娘が幼少期からずっと大好きなのが、本です。

書店の絵本コーナーに連れていくと、片っ端から手に取っていました。

わたしは他を節約してでも、

本だけは惜しみなく買い与えると決めていました。

本はわたしにとっても学びの宝庫であり、心の栄養だと思っているからです。

今でも、寝る前は親子の読書の時間。

家の中がシーンと静まり返り、それぞれの世界に没頭する、わたしにとっても大切な時間です。

子育ても仕事も、一本の線でつながるように

娘が眠った夜の時間、わたしは整理収納の資格を取り、開業に向けて準備する毎日でした。

幼稚園に入ると同時に、本格的に開業。

仕事の現場にも娘を連れていき、作業やスタッフの姿を間近で見る機会も多く、“仕事とは何か”を自然と感じながら育ってきたように思います。

暮らしと仕事と学びが一直線でつながっていることを、娘にも感じてほしいという想いがあります。

小1は学校に慣れることを優先

無理に勉強を押しつけたことは一度もありません。

小1ではとにかく学校生活や学童に慣れることを優先し、家庭での勉強は最低限。

小2になった頃、

「算数って面白いかも」と言い始め、

そこからは 基礎をコツコツ積み重ねるスタイルが身につきました。

書店で「おもしろそう!」と飛びついたのは、公文式ドリル。この頃、小学6年生までゲーム感覚のように解いていました。

ゲームを買わなかった理由と、生活の優先順位

「ゲームしないの?持ってないのかわいそう」と言われることもありますが、我が家では、生活リズム・外遊び・読書や工作を大切にしてきたため、自然とその時間はありませんでした。

クタクタになるまで外遊びをしていたので、毎日が十分に充実していたのだと思います。

先日家族で、ゆったりと湖へ。

静かな湖面にカヌーを浮かべて、風の音や水のゆらぎを感じながら、穏やかな時間をたっぷり堪能してきました。

笑い声と、水の音と、やわらかな風。

自然の中で過ごす時間も、家族で出かけることも

貴重だなと感じます。

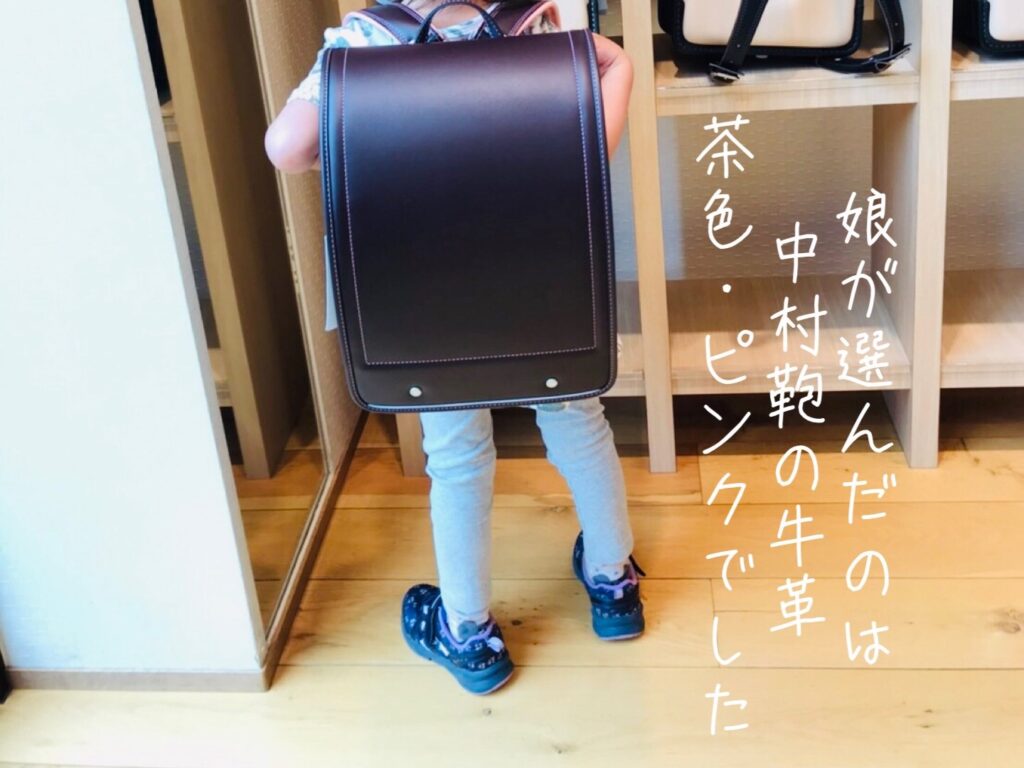

自分で考え、自分で決める“自立の練習”を大切に

娘には危険でない限り、

なんでも自分でやってみるよう促しています。

できるだけ口も手も出さない。

これは実は、見守る覚悟の母の特訓のような感じがします。

・服を選ぶ

・荷物をまとめる

・時間を逆算する

・持ち物の管理

・行動の順序を考える

・習い事は自分で決める

・自分で情報をとりにいく

さらにもう一つ。

お小遣いは計画的に使うことを徹底してきました。

当然、たくさん失敗もしてきましたが、

今では欲しい物をすぐ買わず、

「本当に必要?」「長く使える?」と一緒に考え、

選ぶ力を育てることを大切にしています。

数学検定準2級合格は「選ぶ力」が育ってきた証

今回の合格は、ただ数学がすきというだけではなく、興味を選び、時間を選び、努力の方向を選ぶ力が育ってきた証だと感じています。

“選ぶ力”は、整理収納の仕事とも深くつながっている

人は「選ぶ力」が育つと、人生が大きく変わります。

何を持つか

何を手放すか

どこに時間を使うか

誰と過ごすか

それは暮らしを整えることと同じです。

片付けや生前整理の現場でも、

「今の自分に必要なものを選ぶ」ことが、

人生を軽くし、豊かにしてくれます。

娘の成長を通して感じたこの大切さを、

これからもお客様に寄り添いながら丁寧に伝えていきたいと思います。